女性研究|女书心事:世界唯一女性文字为何诞生在这里

10月24日,联合国日。作为目前唯一被发现的女性文字,“江永女书”曾三次走进联合国,向世界展示这一独属于湖南的文化奇观。面对女书,也许人们更多的是好奇:它长什么样?它是怎么产生的?它为什么会诞生在湖南江永?长期从事妇女研究、江永女书著名学者、湖南工商大学教授骆晓戈,就在她的研究成果《江永女书:中国妇女的群体写作》中给出了答案。

在骆晓戈看来,女书在江永诞生,可谓“天时地利人和”。有精力、有时间、有空间,得到丈夫和家庭支持的江永女性,她们通过学习女书进阶织布技能,利用女书传递“闺密团”心声,甚至因为女书而成为颇负名望的“女君子”。女书的出现也证明,在农耕文明的特定环境中,江永女子“很前卫”。

“江永女子通过姐妹抱团,传承文化、技术,使得妇女获得了婚姻之外的身份,在这个身份里,她既有‘女君子’的体面,又有情感宣泄的窗口,不少作品更暗中颠覆了儒家乡土宗法社会规范所谓‘男主女从’的性别身份及社会等级关系。可以说,女书应该是本土文化下诞生出的女权先驱。”骆晓戈也希望通过这次研究来发现一种样本——即在什么情况下,妇女是有创作力的,女性创造文化需要什么条件?让我们一起来读懂女书表达的心声,也了解过去江永女子的心事吧。

1有水有房、有心有闲,江永女子“聊”出女书

在骆晓戈看来,江永的女人是幸福的,因为这里地理环境特殊。

女书传承人高银仙曾唱:“我们住在海里面。”江永所在的潇水流域是湘江和珠江的发源地,因此这里虽然四面环山,但水源充足。拿当地村民的话说,“六分半是水,三分半是地”;骆晓戈也在寻访过程中,看到了这些溪流伴着青石板小巷,人们在家门口取水做饭、在村口溪边洗衣服的村落。与动辄要走数里路背水的北方劳动妇女相比,丰沛水源无疑为使当为女性赢得了闲暇时光和精力。

另一方面,为了讨生活,这里的男人们不论上山还是下水,一去就是一年半载,村子便成了妇女们的天下。“江永的女人有时间、有精力、有能自己做主的房子,这些都促使她们开始写女书、搞创作。”骆晓戈说。

写书、唱书是为了表达,表达就要有观众。在传统生活里,闺阁女子大门不出、二门不迈,即使是要出门劳作的妇女,社交也非常有限——但江永不同。当地老乡告诉骆晓戈,这里缺少宅基地,又靠着大山,山中还有老虎,为了抱团取暖,人们的住房都紧紧相连,几乎没有自家的院子,巷子也十分逼仄,两人相遇还需侧身通过。

“抬头不见低头见”的居住格局,无疑给“闺密”聊天提供了极大便利。闺阁、地头、溪边、井坊都是江永女人的社交场所,同时也是女书交流和传播的地方。

一位当地妇女告诉骆晓戈,她就是在村口的池塘边学会的女书。在她的记忆里,有一位二嫁到村里的老太太,总是在村口用女书哭诉身世,旁边一堆孩子在应和。渐渐的,她就学会了女书。

在中国乡土,祠堂原本是不让女人进的。但由于当地没有院子,江永的祠堂便成了全村人举办红白喜事、妇女办歌堂的场所。这里的女人无论贫富、地位高低,都有机会进歌堂。每年四月初八“斗牛”,少女少妇便在祠堂聚会,交友的同时也学习女书。而男人一般得要家境富裕才有机会进“学堂”——也就是私塾读书。所以在江永的女书流传地,会女书的女人比识汉字的男人多。按照女书研究者保存的田野调查,当地每一条小巷都有许多会“读纸读扇”的妇女,而并不一定每个村庄都有识汉字的男人。因此当地有个说法,叫“女人比男人有文化”。

2丈夫赞成家庭支持:女书写得好,织布才更好

骆晓戈通过研究发现,女书作品一般分为三种。

第一种,隐私类,一般是当地妇女的自传。妇女成年后,或者家中突遇事故,便会用女书来给自己写自传。即使不会写的,也会请附近有名的“女君子”代写。这种自传一般都会在本人去世后全部焚烧,“因为里面可能会有对亲戚的抱怨和隐私等”。

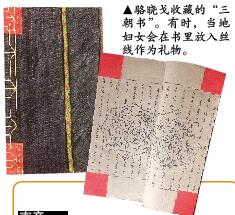

第二种,半隐私类,这是现在保存最多的女书作品形态,即“三朝书”。当地妇女比对“天仙配”的典故,一般姐妹七人结拜。“结拜姊妹往来频繁,各人家中有喜事,如结婚、生孩子、生日等,其他人都要写女书庆贺;如有不幸遭遇,如老人去世、丧夫、儿女夭亡、当兵不归等,姐妹们也要写女书劝慰。这种女书可以自己送去也可以托人带,但是只能托给妇女,不能托给男子。姊妹结拜后,也有感情破裂的,破裂以后也互相谴责,措辞往往很激烈。”骆晓戈说。

如果结拜姐妹中有人出嫁,那么其他人便会相约到她婆家探望,送上描述过去姐妹情谊、祝福新娘婚姻生活等内容的三朝书,而且装裱得越漂亮,越显得新妇贤惠。“因为连闺密都贤惠,那么新妇肯定也贤惠。” 骆晓戈笑着说,婆家也会招待这些闺密,“因为他们觉得自家新妇会女书,又有这么多朋友,会很有脸面”。

第三种,公开的女书作品,如哭嫁歌、衣物刺绣上的女书等。女书不仅是一种表达方式,同时也是当地妇女编织刺绣的图案符号。当地人认为,女孩从小学女书,掌握的纺织刺绣图案要多一些,另外,女孩子结交的姐妹多,在以后的纺纱织布劳动中便不会寂寞,还可以互相交流技艺,共同促进情谊。

骆晓戈发现,在很多当地男人看来,传诵女书便于女子学习纺纱织布,学习女书便于女子学习传统文化,能够懂得言语不冒犯、品行更温顺贤良……一举多得,干嘛不支持?男人们的这点“小心思”,也让江永女子学习女书获得了有力的家庭支持。

3地位稳固:女书是当地宗教民俗活动“必需品”

在当地,拜神、出嫁、过节都需要女书。

根据骆晓戈的田野调查,在上世纪五十年代之前,当地女子结交姐妹,婚嫁坐歌堂、赠送三朝书,去世焚书……女书几乎伴随她们的一生。当地的13个宗教、习俗都与女书相关。

以女子出嫁为例,骆晓戈说,按照习俗,出嫁女需要给婆家所有的亲戚做鞋,鞋做得越多越漂亮,出嫁女就越体面,越能赢得贤惠的名声。在出嫁前三天,女子的闺密和亲戚们都会来到她家,一起唱三天三夜的女书哭嫁歌,“实际上是帮她做针线活”。

一位当地妇女回忆,过去婚礼的前一个星期,就会开始“嘈屋”。妇女们坐在一起,大大小小的歌随便唱,包括汉语歌、革命歌曲等,一边唱一边帮出嫁女做针线活。三天之后,才是正式的“坐歌堂”。这个时候就必须按照规矩唱哭母歌、哭爹歌,家里有多少亲戚,就可以唱多少首。根据当地文化站的纪录,仅被保存下来的哭嫁歌类型就有40多种。

当地还有拜花山庙的习俗。每年端午后五日便是花山庙的庙会,为期三天,赶庙会的妇女们会将自己的心愿用女书写在纸上、扇上或巾帕上,供奉姑婆神,乞求赐福、消灾。“不会写女书的,也要请人写。” 骆晓戈说,习俗和宗教活动的需要,使得女书在当地拥有了稳固地位。

4写女书有脸面 ,“女君子”家的门都不一般

在江永,会写女书是一件很体面的事,因为它代表了一个女子的才情和智慧。江永的荆田村有一座古建筑——“御书楼”,传说是为纪念创造女书的才女胡玉秀所建;桐口村还有一座“鸣凤阁”,是传说中的“女书楼”。因为女书实际上是一种诗歌,需要创作成押当地韵的七言诗,所以很多女性只能读、吟诵,但不能写,能进行创作的就是“女君子”了。

距今较近的“女君子”高银仙,就是1949年后少有的一位闺阁教师,她以会女书、帮人写女书闻名乡里。骆晓戈曾拜访高银仙的孙子,并走进她的故居。故居的青石板门匾上写着“浩浩清风”,这在乡土社会是对女性的极大赞誉。据高银仙的孙子说,因为高银仙经常帮人写女书,也为她的婆家赢得了极高的社会声誉。

上个世纪80 年代,高银仙和她的结拜姐妹义年华等,仍然以女书书写方式来联络感情、交流信息。到老年时,义年华还跑到高银仙家一起养老,闺密情远超现在不少“塑料姐妹花”。

声音>>

女书代表了一脉相承的湘女精神

正是以上这些天时地利人和的因素,江永的女人们有了言说和写作的可能。在骆晓戈看来,女书中的本土女性主义精神和近代的红色湘女精神几乎是一脉相承的。如秋瑾、唐群英、葛健豪在曾国藩家荷叶镇创办的女子诗社,如近代的湘潭女子结拜诗社等,这种女子抱团进行自我表达的做法在湖南处处可见。

“因为湖南既文化深厚,又远离儒教中心,从而催生出这种女性主义。”骆晓戈说,女书并不是孤立的现象,而是湘女精神的重要组成部分。如今,古老的女书获得了传承,并不断发扬光大。2012年,江永女书第一次走进联合国视野,女书文化交流代表团展示了女书长卷《联合国宪章序言》《爱莲说》《消除对妇女歧视宣言》;2016年,两位女书传承人胡欣、蒲丽娟向联合国赠送了用女书书写的《世界人权宣言》——古老而现代、美好又隽永的江永女书,在新时代里依旧熠熠生辉。